ヨシを作品にして考える「地域×自然×人×アート」の関わり(2年生美術の授業)

美術Ⅱ(2年生)の「ヨシ」(葦)をテーマとした授業もクライマックスです。

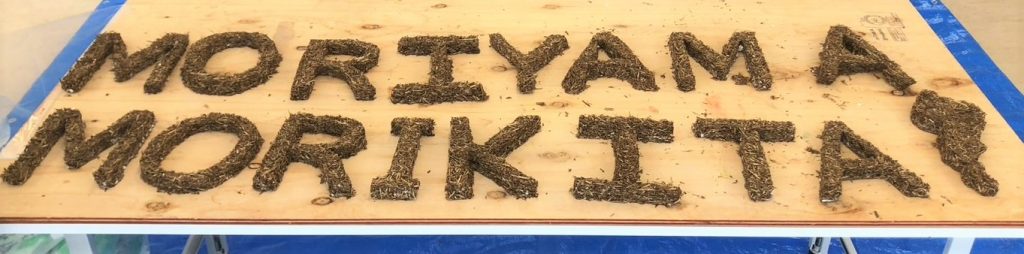

自分たちで刈り取ったヨシを用いて、作品を制作しました。はじめて行う授業でしたので、今年は試しに「文字」のオブジェ(立体作品)を作ることにしました。刈り取ったヨシを守山市環境政策課の方にエコパークという施設で細かく粉砕していただきました。型枠を作り、ヨシと無害の樹脂を混ぜたものを詰めて、試作して検討しました。

作品の制作(授業)は、守山市エコパークの工作室で行いました(守山市さんのマイクロバスで移動)。1週目の授業では、文字を書いた用紙を発砲スチロールの板に重ねて転写し、スチロールカッターなどで文字の部分をくり抜きます。そこに樹脂と混ぜたヨシを詰めて固めます。その翌週の授業で型から取り出し、はみ出した部分を取り除いて仕上げました。守山北高校の略称のMORIKITAと守山市のMORIYAMAの文字、そして琵琶湖の形のオブジェが完成しました。

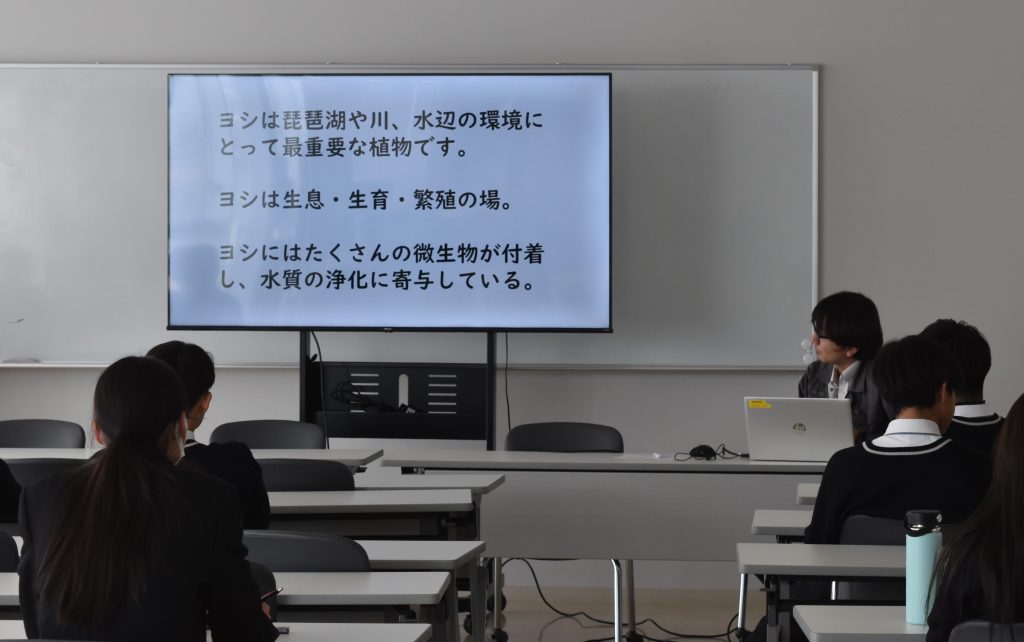

授業のまとめとして、守山市環境政策課の担当者さんから、ヨシやこの活動についてのお話しをして頂きました。ヨシは翌年の成長を促すために刈り取る必要があります。しかし、焼却すると焼却炉の内側にシリカというガラス成分が付着するために、その処分の方法が難しくなっているということでした。ヨシを粉砕しアート作品にすること、無害の樹脂を使うことで作品を再び土に戻すこともできますので、この一連の活動は、正にサスティナブル(循環し持続可能)であると言えます。

「現代アート」とは、社会の在り方や課題に対して、作者の考えやメッセージを作品や活動という形で送ることです。アートという面でも、つながります。

地域の自然と多くの方々のご協力により、「地域×自然×人×アート」が連動した、今までにない取組みとなりました。

なお、この様子は国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所のホームページにも掲載されていますのでで、よろしければご覧ください。→琵琶湖河川事務所のWEBサイトへ

[生徒の感想]

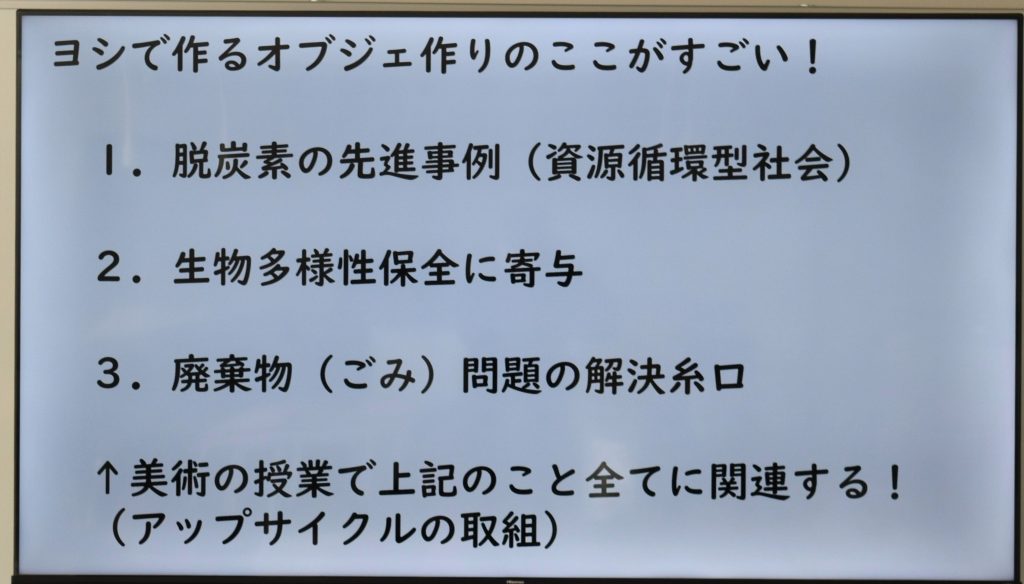

・初めの授業では「ヨシって何になるのか、意味がない」と思っていたが、全体を通してとても重要な植物であると理解した。この前制作した文字のオブジェは脱炭素の先進事例であり、生物多様性の保全ができ、廃棄問題にならないなど、すばらしいと思った。

・ヨシには処理機を壊す成分が含まれているし、多くのCO₂を出すので、焼却処分さえしにくい。このヨシを使ったオブジェは革命的なのではと考えた。この取り組みは、現代アートにつながると理解した。

・最初はヨシが何なのか分からなかったけど、ヨシは琵琶湖を守っていると知りました。ヨシのシリカという成分が焼却炉を壊してしまうため、どのように残渣を利用するかが課題だったけど、授業のように美術作品として利用していることが、この問題を少しでも無くしていくと思った。

・ヨシは水質をきれにしたり生き物を守っていて、世界の環境問題に深く関係している。これから自分がやるべきこと、できることを考えたい。この美術アートは世界中でするべき活動だと思った。これが刈り終わったヨシの問題の解決方法を生み出せたら、社会環境が変わっていくのではないかと、心に残った。

・中学校の社会の授業で琵琶湖の環境学習を行ったが、その時に聞いたことや地球の環境問題に実際に自分が関わるのはいいことだと思った。

・ヨシが4メートルもあることを初めて知り、思っていたよりも大きくてびっくりした。琵琶湖の水をきれいに保つこと以外に、たくさんの生き物を守っていることを知れた。ヨシを使ってタオルや軍手を染めたり、オブジェを作ってみたりして、ヨシは無駄にはなっていないんだなあと思った。いい気分です♪

・ヨシ刈りをしたあともヨシは使いにくいものだったが、アートや芸術として使うことで、SDGsにもなるし、とてもいい体験ができたと思いました。

・文字のオブジェ制作を通して、環境に少しでも貢献できて、知識を得ることができた授業でした。

[追記]

本校では今年、近江八幡の葭留さんからご提供頂いたヨシを使い、3年生が灯りの作品を制作しました。